Имея перед собой цель оживить дискуссии о пространственных концепциях в ранний средневековый период (ок. VII-IX вв.), это эссе затрагивает две очень тесно переплетающиеся, но весьма противоречивые темы в византинистике, вызывающие споры между специалистами: 1) идею о том, что византийскую религиозную архитектуру можно понимать как икону, и 2) мысль о том, что архитектура как икона может и должна рассматриваться через призму ожесточенных интеллектуальных дебатов иконоборческого периода, проходивших с VIII по IX вв. Таким образом, в настоящей работе основное внимание уделяется теме архитектуры как иконы, рассматриваемой с концептуальной точки зрения в византийском культурном контексте при помощи изучения архитектурных свидетельств периода раннего Средневековья. Поскольку внимание исследователя сосредоточено на периоде византийского иконоборчества, который частично совпадает с периодом между поздней античностью и средневековьем, также известным как «переходный период», или Темные века, получившим такое именование из-за наблюдаемого экономического спада и сокращения городских центров после распада западной части Римской империи, основная информация об иконах и архитектуре берется из источников Восточного Средиземноморья. Период, о котором идет речь, характеризуется упадком городов, а также архитектуры в целом, поскольку в то время византийцы вели внешние войны с арабами и славянами, а также конфликтовали друг с другом внутри государства. Одним из таких внутренних конфликтов был спор о религиозных изображениях и об их использовании в богослужебном пространстве. В этом эссе идея архитектуры как иконы будет дополнена дошедшими до нас материальными свидетельствами алтарных сеней и небольших архитектурных инсталляций, которые использовались в качестве литургической утвари в церквах византийского обряда, извлеченные из реальных церковных зданий.

Византийское иконоборчество, которое сами византийцы называли «икономахией» (борьбой против образов), было серьезным внутренним спором об использовании религиозных изображений.[1] [2] По сути, дольше века общество оставалось раздробленным из-за вопроса иконопочитания, а иконоборчество было дважды поддержано правителями Византийского государства – в VIII (ок. 726/730-787) и IX (813-843) вв.[3] Первый официальный запрет на почитание религиозных образов, изданный при византийском императоре Льве III Сирийском Исавре (р. 717-741), и первый иконоборческий собор, прошедший в Иерии в 754 г., имели в своем основании религиозные и политические мотивы, за которыми последовало физическое уничтожение икон и преследование изготовителей и почитателей религиозных изображений.[4] Иконоборцы лишали храмы и предметы церковной утвари украшений, доводя их до визуального минимализма; изображения крестов и растительные орнаменты считались в то время наиболее приемлемым украшением.[5] Евхаристия понималась как единственная истинная икона Христа и Его человечества.[6]

Тема византийского иконопочитания и иконоборчества была рассмотрена с многочисленных исторических, богословских, социально-экономических, политических и художественных исторических точек зрения, а несколько ученых, таких как Джас Элснер, Чарльз Барбен и Мари-Хосе Мондзайн, также рассматривали иконоборческую полемику как дебаты, которые продвинули теоретическое и философское осмысление понятия образа/иконы.[7] Действительно, спор между иконоборцами («иконоразрушителями»), которые выступали против использования икон, и иконофилами («любителями икон»), выступавшими за почитание религиозных образов и одержавшими победу в конечном итоге, носил интеллектуальный характер. Седьмой и последний Вселенский собор 787 г., проходивший в Никее, установил, что именно является иконой, а также богословские принципы иконопочитания.[8] В его постановлениях подчеркивалось, что иконы являются «подобными изображению честного и животворящего Креста» и их необходимо «полагать во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях – честные и святые иконы, написанные красками и сделанные из мозаики и из другого пригодного к этому вещества, иконы Господа и Бога и Спаса Нашего Иисуса Христа, непорочныя Владычицы нашея Святыя Богородицы, также и честных ангелов и всех святых и преподобных мужей».[9]

Икона (от греческого εἰκών, eikon – буквально «образ») в конечном итоге стала восприниматься как священный образ, не только как картина, живописное изображение или мозаика, но и как иные святые образы, сделанные в других художественных техниках и отображаемые на различных объектах, включая церковную утварь. Такое рассмотрение архитектурного убранства церкви и пространств выставления икон в ней не только на стенах храмовых сооружений, но и на церковной утвари, имеет решающее значение и часто упускается из виду. В то время как искусствоведы уделяли иконам значительное внимание, ученые, изучающие архитектуру, упоминают интеллектуальные дебаты о пространстве и архитектуре иконоборческого периода лишь вскользь.[10] Действительно, византийские иконоборческие дебаты об иконах как религиозных изображениях чрезвычайно сложны и разнообразны, и они включают в себя, среди прочего, подробное рассмотрение «материальных украшений в святилищах», о которых говорится еще в тексте VI в. Различные изыскания Ипатия, епископа Эфесского.[11] Как это ни парадоксально, даже Иерийский иконоборческий собор, состоявшийся в Константинополе в 754 г., который осудил использование икон, подчеркнул: «В то же время мы постановляем, чтобы никто, отвечающий за церковь или иное богоугодное учреждение, не рискнул бы под предлогом уничтожения ошибки в отношении образов возложить руки на святые сосуды, чтобы изменить их, потому что они украшены образами. То же самое предусмотрено в отношении церковных облачений, тканей и всей прочей богослужебной утвари».[12] Кроме того, Трулльский Собор 692 г. в своем ключевом документе подчеркнул аргумент к Воплощению и христологии[13] и призвал изображать Христа на иконах в человеческом образе. Хотя решения собора не слишком сильно интересуют современных историков архитектуры, в его деяниях упоминаются некоторые вопросы, имеющие отношение к церковной архитектуре и пространству, в котором должны висеть иконы. Так, например, в 73-м правиле, касающемся темы расположения икон в богослужебном пространстве, запрещено изображение крестов на полах церквей, поскольку ходить по этим святым образам считалось неуважительным по отношению к ним.[14] В 82-м правиле были дополнительно сформулированы богословские и философские причины различных видов использования икон, в том числе их архитектурное оформление, как потенциально тесно связанное с типологическими отношениями тайных и явных Божественных истин Ветхого и Нового Заветов: «Поэтому понимая древние образы (τίπους/образы — J.B.) и тени (σκιάς/фигуры — J.B.) как символы истины и образцы, данные Церкви, мы предпочитаем благодать и истину, принимая ее как исполнение Закона».[15] «Тени», упомянутые в тексте, образно предвещают исполнения обетований Нового Завета, но значение греческого слова σκιάς неясно, потому что оно может означать любое изображение высшей сущности, часто понимаемое через платоническую философию как предзнаменование высшей истины. Византийцы использовали термин σκιάς для обозначения различных контурных рисунков и визуальных образов архитектурного оформления и архитектурных идей, а также реальных трехмерных архитектурных инсталляций, таких как навесы и сени, что послужило началом дискуссии о расположении икон в священном пространстве и значении архитектурных рамок в определении сакрального пространства.

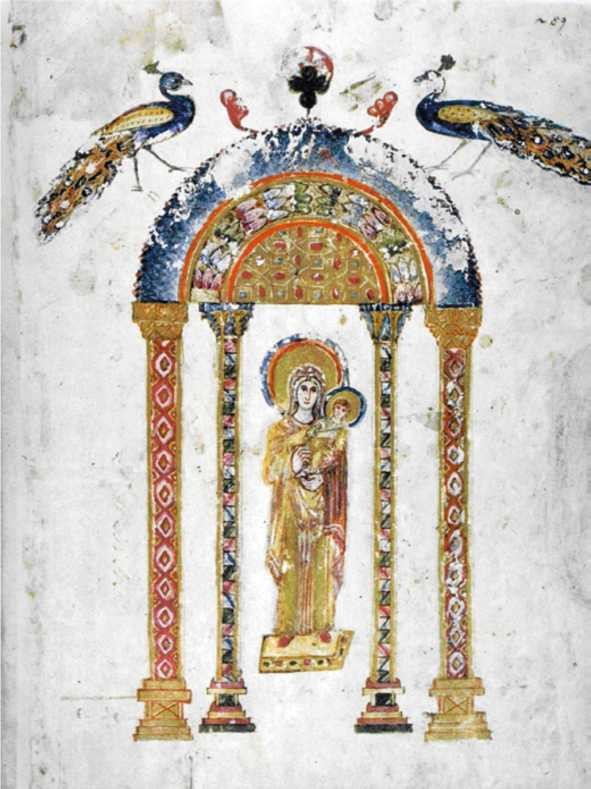

Тема архитектурного убранства, пригодного для размещения религиозных образов, поднимается в рукописной миниатюре VI в. из Евангелий Рабулы, на которой изображена сень, предположительно покрывающая икону Пресвятой Богородицы с Младенцем Христом (рис. 1).[16] До нас дошло сравнительно мало археологических свидетельств времен иконоборческого периода, возможно, из-за уничтожения не только икон, но и сооружений, на которых они писались. Различные алтарные сени с иконописными изображениями, которые дошли до нас, относятся к постиконоборческому периоду.[17] В рукописи «Мадридский Скилица» XII в. содержится миниатюра с изображением куполообразной конструкции с прикрепленными к ней четырьмя иконами, на которых изображены Христос, Божия Матерь и два архангела (рис. 2). В тексте рукописи говорится о том, что эти иконы были удалены иконоборцем Патриархом Иоанном VII (ум. до 867 г.), но не объясняется, что случилось с самой конструкцией сени.[18] Однако эпиграмма из византийской Palatine Anthology, написанная около 980 г. и содержащая материал, восходящий к VII в., указывает на то, что иконы были прикреплены к алтарной сени Святой Софии Константинопольской и удалены во время иконоборческой полемики, но возвращены обратно после ее окончания. Тогда на сень был добавлен текст с надписью: «Изображения, которые обманщики здесь низвергли, благочестивые правители восстановили».[19] Этот эпизод из эпицентра иконоборческих дебатов также свидетельствует о том, что сама сень как архитектурный каркас для икон не была разрушена во время конфликтов. Кроме того, кажется, что архитектурный каркас оставался ключевым сооружением для определения священного пространства и места, а в некоторых случаях даже для понимания конкретного образа религиозной иконы – Евхаристии, которая никогда не подвергалась нападкам со стороны иконоборцев, а, напротив, почиталась ими как единственная истинная икона Христа.[20] Таким образом, несмотря на то что сени, связанные со святыми гробницами, реликвиями и иконами, не использовались во времена иконоборчества, это, похоже, не относится к сеням, укрывающим Святые Дары над алтарными престолами.[21] Это обширное, высоко концептуальное понимание иконы, в свою очередь, расширило понимание архитектуры как искусства, лежащего на границе между абстрактным и материальным миром. Во времена византийского иконоборчества в монофизитских церквях часто встречались изображения, похожие на те, которые были в употреблении и у иконоборцев, такие как огромный крест в апсиде. Украшение алтаря с изображением Евхаристии под алтарной сенью из монофизитской церкви Мар Гавриила, недалеко от Картмана (Тур 'Абдин) в Анатолии, современная Турция, особенно показательно (рис. 3).[22] На мозаике, датированной временем после 512 г., на золотом фоне, символизирующем царство небесное, изображен алтарный стол с евхаристическими сосудами, стоящий под четырехколонной сенью, увенчанной так называемым тыквенным куполом. Две кадильницы, подвешенные к крыше сени и деревья, служащие напоминанием о райских обителях, располагаются по бокам всей инсталляции. Хотя большая часть первоначального украшения утеряна, а размер всей композиции наводит на мысль о том, что в ней могло присутствовать изображение человеческого тела, невозможно, чтобы человеческие образы могли сопровождать таинство Евхаристии под сенью из-за общей пространственной доступности и композиционной организации сени. В нижнем северном углу есть фрагмент надписи на греческом языке, который гласит: ἐγένετο Ἰ(ησοῦς) μου σὼμα [—] (Был J (esus): «Там был И(исус): [Это] Мое тело...» (Лк. 22:19) (рис. 4).[23] Таким образом, изображение в сени тем или иным образом относилась к Евхаристии как к иконе Христа и Его телесного присутствия. В то же время алтарная инсталляция, обрамленная сенью, становится иконой священного места Христова, о чем четко говорится в надписной текстовой ссылке «там был». Мозаика из Мар Гавриила не только показывает, что сень как объект и как инсталляция не подвергалась нападению со стороны иконоборцев, что может быть дополнительно подтверждено относительно большим количеством сохранившихся сеней раннесредневекового периода,[24] но и то, что сень могла приобрести смысл иконы священного места и пространства во время иконоборческой полемики.

Эта гипотеза может быть дополнительно рассмотрена путем анализа сохранившихся алтарных сеней иконоборческого периода и параллельных аргументов в отношении икон и пространства, которые разработали византийцы, изучая прообразы Ветхого Завета и их реализацию в Новом Завете. Византийские богословы сформулировали и оправдывали почитание икон, толкуя значение второй заповеди через спор о воплощении. В этом толковании они утверждали, что иконопочитание является результатом Боговоплощения. В чуде воплощения Божественное Слово стало плотью (Ин. 1:14),[25] а невидимое и недоступное стало видимым и доступным для человечества (Апостол Павел пишет, что Христос – «Тот, кто есть образ невидимого Бога» (Кол. 1:15). Таким образом, аргумент к воплощению также позволил созерцать первообраз за пределами времени и пространства. Эта онтологическая конструкция легла в основу византийского понимания икон и остается неотъемлемой частью христианской ортодоксии и ортопраксии.[26]

Иконопочитатели утверждали, что отрицание образов Христа подразумевает отрицание воплощения и распятия и, в конечном итоге, самого спасения. Они утверждали, что, почитая икону, они поклонялись не самому рисунку, а человеку, истинное подобие которого он изображал. Византийский богослов и философ VIII в. Иоанн Дамаскин так объяснял это: «Мы поклоняемся образам; это не почитание материи, но изображенных через материю в образах. Любая честь, предоставляемая образу, переносится на первообраз».[27] Это рассуждение было подтверждено Седьмым Вселенским собором 787 г.: «Чем чаще при помощи икон они делаются предметом нашего созерцания, тем более взирающие на эти иконы возбуждаются к воспоминанию о самых первообразах, приобретают более любви к ним и получают более побуждений воздавать им лобызание, почитание и поклонение, но никак не то истинное служение, которое, по вере нашей, приличествует одному только божественному естеству. Они возбуждаются приносить иконам фимиам в честь их и освещать их, подобно тому, как делают это и в честь изображения честного и животворящего Креста, святых ангелов и других священных приношений и как, по благочестивому стремлению, делалось это обыкновенно и в древности; потому что честь, воздаваемая иконе, относится к ее первообразу и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней».[28] Точно так же настоятель константинопольского монастыря Феодор Студит, живший в IX в., объяснил разницу между сущностью изображения и его первообразом: «Каждое искусственное изображение... является подобием того (предмета), которого оно служит изображением... первообраз [находится] в образе, один находится в другом, за исключением разницы вещества. Следовательно, тот, кто почитает изображение, несомненно, почитает и изображенного на нем человека, а не сущность изображения».[29]

Поэтому образы Христа и почитаемых угодников были провозглашены святыми и достойными почитания, отдаваемого Кресту, Евангелиям и «другим святым предметам». В иконоборческой полемике иконы подразумевают и свидетельствуют о святом образе и личности святых, Божией Матери, и особенно[30] о Христа как образе невидимого Бога (Кол. 1:15), который, облекаясь в материю и посредством материи приводит людей ко спасению.[31] Воплощение не только утверждает плоть как нечто благое, но и освящает ее и придает ей новый «преображенный» смысл, когда тело становится храмом Святого Духа (1 Кор. 6:19)[32] и земным вместилищем, несущим божественное содержание (2 Кор. 4:2, 18).[33] При таком подходе, как только Бог «облек Себя в сотворенную плоть»,[34] Он превратил материальные формы в средства духовности и определил священное пространство как связанное с божественным присутствием. Сакральное пространство было не только архитектурной метафорой, но стало неизбывной частью бикондициональный [находящейся в двойственной зависимости] сакральной идентичности и присутствия среди самих сакральных объектов и среди их места, так как человеческая идентичность предполагает идентичность места.[35] Ранний текст святого Иоанна Дамаскина подтверждает это весьма мудреное философское понимание божественных проявлений, определяемых местом, временем и разумным восприятием. В важнейшей главе его книги, озаглавленной «О месте Божием, и о том, что только Божество не ограничено», святой Иоанн Дамаскин пишет, говоря о месте:

«Место является физическим, будучи пределами вещи, в которой содержится вещь содержащаяся. Воздух, например, содержит, и тело содержится, но не весь содержащий воздух является местом содержащегося тела, а только те пределы содержащего воздуха, которые примыкают к содержащемуся телу. И это обязательно так, потому что вещь содержащая не может находиться в содержащейся вещи.

Тем не менее есть также разумное место, где разумная и нетелесная природа рассматривается как бытие и где она находится на самом деле. Там она присутствует и действует; и она не физически сдерживается, а духовно, потому что она не имеет формы, позволяющей ей сдерживаться физически. Теперь Бог, будучи нематериальным и неограниченным, не на месте. Ибо Тот, кто наполняет все и над всякой вещью, и Сам охватывает все, и является Своим Собственным местом. Однако, как говорят, Бог находится в месте; и это место, о котором говорят, что Бог пребывает в нем, является местом, где его действия ясно видны. Теперь Он пронизывает все, не смешиваясь ни с чем, и ко всему Он передает Свою деятельность в соответствии с пригодностью и восприимчивостью каждого в соответствии с их чистотой природы и воли... Таким образом, место, где говорят, что Бог, – это то, что в большей степени испытывает Его действие и благодать. По этой причине небо – Его Престол, потому что на небесах ангелы исполняют Его волю и непрестанно прославляют Его. Ибо небо есть место Его покоя, а земля – подножие ног Его, потому что на земле Он беседовал во плоти с людьми... Церковь тоже называется местом Бога, потому что мы выделили ее для Его прославления как своего рода святое место, в котором мы также ходатайствуем перед Ним. Точно так же те места, в которых Его действие ясно видно нам, независимо от того, реализуется ли оно во плоти или из плоти, называются местами Бога.

Более того, нужно знать, что Божественность не имеет частей и что Он полностью пребывает повсюду во всей Своей полноте, не физически распределяется по части, но полностью во всем и полностью по вселенной».[36]

С философской точки зрения рассуждения святого Иоанна Дамаскина базируются на платонических и неоплатонических эпистемологических принципах, которые, как показал Перл, установили понятную идентификацию бытия τὸ ὅv или «того, что есть» [в мире вещей], с одной стороны, и того, что может быть воспринято νόησις, при помощи интеллекта. Эта точка зрения, согласно которой бытие может проявлять себя как форма или идея (εἶδος, ἰδέα), была дополнена рассуждением о том, что чувственно воспринимаемые вещи не являются реальными в полном смысле этого слова, а Тот, кто является источником реальности, пребывает «вне бытия».[37]

Эти представления о присутствии, а точнее «реальном присутствии», связанные с божественным, также как понятия образа и прообраза, проявляемые через форму и смысл, тесно переплетаются с идеей священного места и пространства, как описано здесь, в нашем изучении архитектуры как иконы, что позволяет поднять эту дискуссию до соответствующего теоретического дискурса. В своих исследованиях икон Белтинг, Элснер и Барбер поднимают вопросы о связи визуального изображения и его первообраза. Они исследуют, как образ связывался со своим первообразом через изображение, и указывают на едва уловимые изменения в художественных написаниях икон как более или менее прямую реакцию на византийские иконоборческие дебаты об образах.[38] Элснер демонстрирует, как вопрос о репрезентативных способностях образа и, в частности, способности образа воплощать реальное присутствие его первообраза, привели к формированию противоположных точек зрения, начиная с древних времен. Однако во время византийских иконоборческих споров эта дискуссия возродилась через философскую теоретизацию между онтологией с акцентом на бытии (Бога) и эпистемологией с акцентом на то, как Сущее (Бог) может познаваться.[39] Эпистемологические и онтологические дискуссии о типе и архетипе (или первообразе, изначальном типе и образце, из которого сделаны копии) во время иконоборчества были дополнительно продвинуты философскими исследованиями того времени о спорах вокруг философских неоплатонических произведений Ареопагитского корпуса и его византийских последователей, в частности святого Максима Исповедника (ок. 580-662), который добавил в эти обсуждения христологические аргументы.[40]

Вводя аргумент к Воплощению, эти богословы не только обогатили дионисьевское наследие понимания архетипа как Бога и образа Бога одновременно и церкви как ее производного «типа», но и подчеркнули важность роли человеческого тела в создании сакральной архитектуры. Скиния, сделанная из ткани (Исх. 25-40), которая впоследствии сменилась Храмом, сделанным из камня (Втор. 12:2 -27), была создана для хранения Ковчега Завета, и оба они являются единственными в своем роде архитектурными сооружениями, разработанным в соответствии с указаниями, данными самим Богом; поэтому они приобрели статус культового прототипа священного пространства и места, который в христианском контексте стал Церковью в обоих смыслах этого слова: здания и тела Христова. Алтарная установка в церковном святилище, выполненная в форме сени, «святая святых», следовательно, становится скинией – иконой Христа и Его местом.[41] Поскольку сохранившиеся тексты иконоборческой полемики написаны сторонниками икон, изображающими Христа, Божию Матерь и святых в человеческом обличии, в большинстве этих текстов, в которых рассматривается концепция Церкви, особое внимание концентрируется на ней как на теле Христа.[42] Так, Максим Исповедник (ок. 580-662) в «Мистагогии» и Герман, Патриарх Константинопольский (род. 733), в «Церковной истории и мистическом созерцании» сравнивали конкретные части церкви с человеческим (Христовым) телом или местами, обозначающими события, связанные с жизнью и служением Христа.[43] По словам Максима Исповедника, Церковь является образом Бога и содержит в себе все воспринимаемые и ощущаемые вещи; ее невидимая реальность становится доступной через умственный процесс, который включает в видимые вещи, тогда как ее духовная реальность и священное пространство доступны через участие в святой литургии.[44] В иконоборческий период Патриарх Герман ссылается на алтарную сень, говоря, что под ней совершается евхаристическая тайна:

Киворий является в данном случае образом места, на котором Христос был распят, ибо место, где Он был похоронен, находилось рядом и поднято на основании. Он помещается в церкви, чтобы служить напоминанием о распятии, погребении и воскресении Христа.

Он также соответствует Ковчегу Завета Господня, который называется Святым Святых и Его святым местом. Рядом с ним Бог повелел разместить двух чеканных херувимов по обе стороны (ср. Исх. 25:18), ибо кивот есть ковчег, а УРИН – сияние, или свет, Бога. (перевод. J.B. по И. Мейендорф)[45].

Таким образом, киворий воспринимался как святыня, божественная гробница, которая служит обетованием жизни будущего века, и как Ковчег Завета в его Ветхозаветном контексте, который был вместилищем божественного закона и местом явления Бога (ср. Исх. 25:40). При таком осмыслении алтарная сень становилась местом божественной тайны. Этот текст, написанный патриархом-иконопочитателем, еще говорит о том, что его позиция в сущности ничем не отличалась от воззрений иконоборцев, которые также признавали Евхаристию, совершаемую в алтаре, истинной иконой Христа и предостерегали от разрушения церковной утвари и ее изображений.[46] Это также показывает, что алтарная сень как место, в котором божественное присутствие становится явным и реализуется во плоти или вне плоти, перефразируя слова святого Иоанна Дамаскина, понималась как истинное место Бога.[47] Более того, поскольку алтарная сень находится на грани между архитектурой и ее абстрактным чертежом из-за ее размера в человеческий рост, что также позволяет участникам литургии воспринимать всю инсталляцию как место Бога и «вместилище» реального евхаристического присутствия, она не только стала архитектурным окном в духовное царство, в то время как его архитектурный каркас представлял различие между содержимым и содержащим, но она также была маркером священного места евхаристического присутствия и живой иконой Христа, позволяя верующим активно участвовать в небесном царстве, духовно пересекая этот пространственный разрыв между земным и небесным.

Многочисленные примеры алтарной сени, святилища и баптистерия из западных частей Византийской империи вдоль Адриатического побережья, которые могут быть датированы периодом между VII и началом XI вв., тем самым покрывая эпоху иконоборческих споров, подтверждают эту гипотезу иконических представлений об архитектуре. Хотя эти сени часто упускаются из виду во время дискуссий о византийских достижениях из-за использования латинского языка в их надписях и стилистической зависимости от протороманской и романской архитектуры и искусства, эти сени, тем не менее, были частью убранства церквей, находящихся на территории Византии. После славянских нападений в глубине балканской части Адриатики под властью иконоборческого императора Льва III, в 732 г. религиозная юрисдикция на этих территориях уже находилась в руках Патриарха в Константинополе; епископы из Далмации, Котора, Салоны и островов Осор и Раб участвовали как в иконоборческом соборе в Константинополе в 754 г., так и в Никейском соборе иконопочитателей в 787 г. В начале IX в. Далмация стала византийским военным округом, и многие городские центры приобрели реликвии от византийцев, что послужило началом восстановления существующих церквей и строительства новых, а также создания литургической утвари.[48]

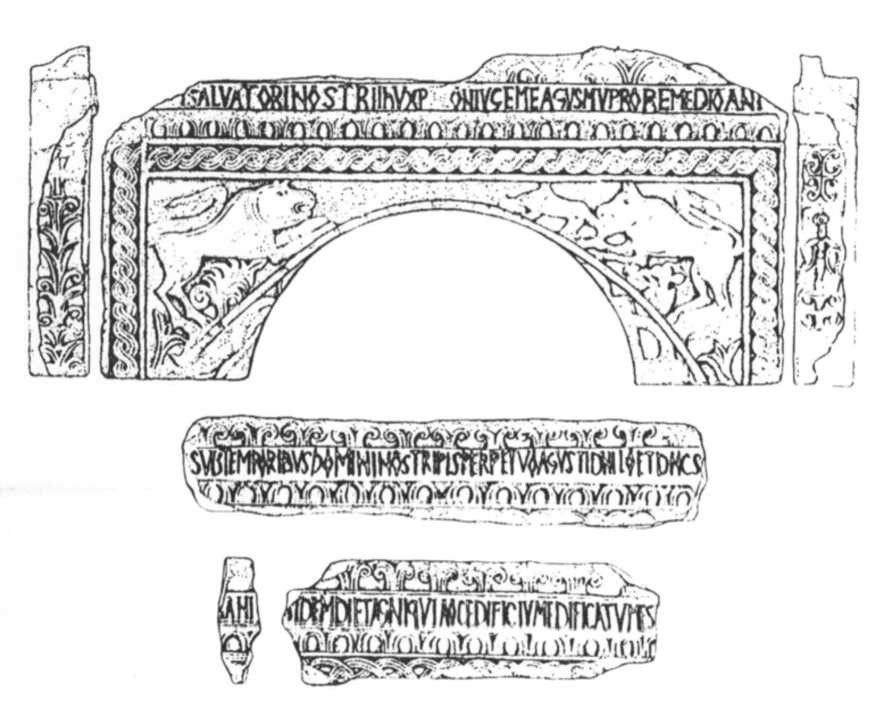

Пример алтарной сени из ныне утраченной церкви Улциня (современная Черногория), датированной IX в., особенно показателен с точки зрения ее роли в иконоборческой полемике (рис. 5). Надпись на арочном фрагменте сени содержит упоминание имен иконоборческих императоров Льва V и его сына Константина (Симбатия), которые правили между 813/14 и 820 гг. Фрагменты относительно длинной надписи, которая первоначально пролегала по всем четырем сторонам сени, сохранились на четырех фрагментах мрамора, что позволяет ученым собрать их и предложить несколько альтернативных версий ее содержания.[49] Не вдаваясь в эпиграфические детали, каждое из предложенных чтений сходится в признании наличия имен императоров Льва V и его сына Константина (SUB TEMPORIBUS DOMINI NOSTRI PI [I] S PERPETUO A[V]GUSTI D[OMI] N[I] LEO ET D[OMI]N[I] C[ON]S[TANTINI), упоминания жертвователя, молящего о спасении его жены Гусмы (христианское имя, искаженная версия имени Косма), и именования Спасителя Иисуса Христа и Агнца Божьего (рис. 6).[50] Будучи изготовлена на деньги богатого жертвователя, эта алтарная апсида архитектурно обрамляла самое святое место в церкви и одновременно сохраняла память императоров и женщины Гусмы, таинственным образом делая их участниками церковных литургических обрядов. Текстовая отсылка на Иисуса Христа и Агнца Божьего как знак того, что Иисус Христос принес Себя в совершенную жертву (ср. Ин. 1:29), указывает на влияние иконоборческой полемики, имевшей место за более чем век до строительства этой алтарной сени, в частности запрет изображать Христа как агнца, но только как человека в правилах Трулльского Собора 692 г.[51] Это также перекликается с решениями иконоборческих и иконопочитательских соборов, на которые духовенство здесь, на периферии империи, должно было реагировать. В каждом случае, независимо от отношения того или иного собора к иконам, Евхаристия продолжала считаться иконой Христа, Агнца Божьего, евхаристическим хлебом и телом воплощенного Христа одновременно.[52] В евхаристическом контексте алтарная сень из Улциня не только указывала на литургию, но и стала составной частью этой пространственной и временной иконы, следуя архетипическому образцу скинии и всего ее убранства (ср. Исх. 25:9), в котором находится божественное присутствие, когда Слово становится плотью (ср. Ин. 1:14), согласно Ветхозаветному преображению Божьего присутствия, которое обитало в Ковчеге Завета, а затем и в Храме (ср. Исх. 25:8-9; Исх. 40:28). Пример Улциня подтверждает, что даже если они установлены во время иконоборческого периода, сени могут быть богато украшены растительными и зооморфными мотивами, возможно, отчасти из-за их абстрактной архитектурной концепции. Этот факт можно проиллюстрировать сохранившимися изображениями львов на передней арке сени, которые, возможно, следуя византийской архитектурной сложности, были сделаны в качестве визуальных и мнемонических отсылок на льва как ветхозаветный прообраз Христа (1-е Пет. 5:8) и в данном случае также, возможно, на имя императора Льва (рис. 5). Несколько грубое исполнение этого и многих других современных сеней, восстановленных в регионе, может отражать снижение художественного качества сеней, связанное с разрушениями построек в VIII и XIX вв., экономическим спадом и окончательной потерей контроля властей империи над их производством.[53] Их дизайн, тем не менее, подтверждает очень сложное использование и значение этих инсталляций в качестве икон.

В этом эссе об архитектуре как иконе мы показали, как во время иконоборческих дебатов византийцы не только подняли дискуссии об иконах до философского дискурса, но и обеспечили сложную и тонкую платформу для средневековой теории архитектуры. В своем тексте «О месте Бога: и о том, что только Божество не ограничено», святой Иоанн Дамаскин, главный сторонник византийского богословия иконопочитания, также утверждал, что в то время как изображение может быть визуальной концепцией, которая находится в умственном пространстве в голове смотрящего, икона находится там, где присутствует это пространство, и она всегда находится на своем месте.[54] Иконоборческая полемика прояснила православную позицию и о том, что, поскольку все видимые вещи в мире призваны раскрыть невидимые и нематериальные реальности, чрезвычайно важно обустраивать пространство, в котором верующие встречаются со священным, правильным образом. Во время литургических и других религиозных обрядов божественное присутствие и верующие занимают одно и то же «иеропластическое пространство», которое одновременно является земным, небесным и находящимся за его пределами. Такое «иеропластическое пространство», в котором духовные явления визуально представлены как введенные Дионисием Ареопагитом через понятие «иеропластия», понимаемое как фрагментированный след богоявления, позволяет воспринимать алтарные сени как иконы пространства, которые чертят архитектурные рамки явления Бога в храме, в то время как далее Дионисий Ареопагит объясняет, что их значение может быть извлечено через человеческий интеллект из явлений (феноменов), которые они представляют.[55] Это средневековое интеллектуальное и философское рассуждение, которое позволяет обсуждать архитектуру как икону, дополняет основные дискурсы, развивавшиеся с 1990-х гг. в исследованиях иеротопии и так называемых иконических и пространственных сдвигов.[56] В отличие от преобладания языка и текста, как византийская интеллигенция иконопочитателей, так и современные ученые, которые следуют иеротематическим исследованиям, вытекающим из пространственных и знаковых культурных поворотов, вернули в обсуждение репрезентативные и перформативные способности архитектуры. Эти дебаты позволяют нам понять микроархитектуру сеней как сущностей, которые больше, чем «образ» и меньше, чем «вещь» (вся церковная структура), с мощной способностью локализовать структурированный индивидуальный и коллективный опыт в реальных и воображаемых пространствах. Византийские иконоборческие дебаты тонко вплетают онтологическую философию в обсуждение икон; согласно этому обсуждению, человеческое тело (в частности, Христа) и архитектурное тело (алтарная сень в случае данного исследования) можно понимать как схожие по форме и единообразные сущности. В этом контексте сень как микроархитектура становится иконой священного места и божественного присутствия даже при видимом отсутствии человеческого тела Христа буквально, а также символически и иконически[57] интегрируя присутствие Бога за пределами пространства и времени.

Источники и литература

Anderson 1980

Anderson (trans.), St. John of Damascus, On the divine images: three apologies against those who attack the divine images (Crestwood, NY 1980).

Cattoi 2015

Cattoi (ed.), Theodore the Studite. Writings on Iconoclasm (New York 2015). Charpin-Plo 2005

M.-L. Charpin-Plo (ed.), Maxime le confesseur, La mystagogie (Paris 2005).

Chase Jr. 1958

F H. Chase Jr. (trans.), St. Johan of Damascus, The fathers of the church (Washington 1958). Heil - Ritter 2012

Heil - A. M. Ritter (eds.), Dionysius Areopagita, De coelesti hierarchia, de ecclesiastica hierarchia, de mystica theologia, epistulae (Berlin 2012).

Labbe - Cossart 1671

Labbe - G. Cossart (eds.), Sacrosancta Concilia. Ad Regiam Edeitionem Exacta Qux Nunc Quarta Parte Prodit Auctior Tom. 7, col. 552 (Paris 1671) (posted online at: http://www.ccel. org/ccel/schaff/npnf214.xvi.xii.html).

Mansi 1901

D. Mansi (ed.), Sacrorum conciliorum nova et amplissima collection XI (Graz 1901). Meyendorff 1984

Meyendorff (ed.), St. Germanus of Constantinople on the Divine Liturgy (Crestwood, N.Y 1984).

Moravcsik 2002

Moravcsik (ed.), Constantine Porphyrogenitus de administrando imperio (trans. by R. J.Jenkins) (Washington 2002).

Mother Mary - Ware 1977

Mother Mary - K. Ware (trans.), The Festal Menaion (introduced by G. Florovsky) (London 1977).

Percival 1955

Percival (trans.), The Seven Ecumenical Councils of the Undivided Church, in: P. Schaff - H. Wace (eds.), Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd Series (repr. Grand Rapids, MI 1955) (posted online at: http://legacy.fordham.edu/halsall/source/icono-cncl754.asp).

PG

J.-P. Migne (ed.), Patrologiae Cursus completus, series Graeco-Latina (Paris 1857-1866/18801903).

Stankovic 1998

M. Stankovic (trans.), Sedam stubova Premudrosti. Istorija Vaseljenskih Sabora (Seven Pillars of Wisdom. History of the Ecumenical Councils) (Beograd 1998).

Bibliography

Anagnostopoulos 2013

T Anagnostopoulos, Aristotle and Byzantine Iconoclasm, in: Greek, Roman, and Byzantine Studies 53, 2013, 763-790.

Babic 1975

Babic, O zivopisanom ukrasu oltarskih pregrada, in: Zbornik Matice Srpske za Likovne Umetnosti 11, 1975, 3-49.

Bachmann-Medick 2006

Bachmann-Medick, Spatial turn, in: D. Bachmann-Medick (ed.), Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften (Reinbek 2006) 284-328.

Barber 2002

Barber, Figure and likeness. On the limits of representation in Byzantine Iconoclasm (Princeton 2002).

Barker 2003

Barker, The great high priest. The temple roots of Christian theology (London 2003).

Belting 1994

Belting, Likeness and presence. A history of the image before the era of art (Chicago 1994). Belting 2011

Belting, An anthropology of images. Picture, medium, body (Princeton 2011).

Boehm 2001

Boehm (ed.), Was ist ein Bild? (Munich 2001).

Bogdanovic 2011a

Bogdanovic, Rethinking the Dionysian legacy in medieval architecture: East and West, in: F. Ivanovic (ed.), Dionysius the Areopagite between orthodoxy and heresy (Newcastle upon Tyne 2011) 109-134.

Bogdanovic 2011b

Bogdanovic, The performativity of shrines in a Byzantine church: The shrines of St. Demetrios, in: A. Lidov (ed.), Spatial Icons. Performativity in Byzantium and Medieval Russia (Moscow 2011) 275-316.

Bogdanovic 2014

Bogdanovic, The moveable canopy. The performative space of the major Sakkos of Metropolitan Photios, in: Byzantinoslavica 72.1-2, 2014, 247-292.

Brown 1973

Brown, A Dark-Age crisis: Aspects of the iconoclastic controversy, in: English Historical Review 88.346, 1973, 1-34.

Brubaker 2012

Brubaker, Inventing Byzantine Iconoclasm (London 2012).

Brubaker - Haldon 2001

Brubaker - J. Haldon (eds.), Byzantium in the Iconoclast era (c. 680-850). The sources. An annotated survey (Aldershot 2001).

Brubaker - Haldon 2011

Brubaker - J. Haldon, Byzantium in the Iconoclast era (c. 680-850). A history (Cambridge 2011).

Bryer - Herrin 1977

Bryer - J. Herrin (eds.), Iconoclasm. Papers given at the 9th Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham, March 1975 (Birmingham 1977).

Carruthers 2000

M. Carruthers, The craft of tought. Mediation, rhetoric, and making of images 400-1200 (Cambridge 2000).

Cecchelli et al. 1959

Cecchelli et al. (eds.), The Rabbula Gospels. Facsimile edition of the miniatures of the syriac manuscript Plut. I, 56 in the Medicaean-Laurentian Library (Olten 1959).

Cormack 1977

Cormack, The Arts during the Age of Iconoclasm, in: A. Bryer - J. Herrin (eds.), Iconoclasm. Papers given at the 9th Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham, March 1975 (Birmingham 1977) 35-44.

Cormack 1985

R. Cormack, Writing in gold: Byzantine society and its icons (London 1985).

Curcic et al. 2010

Curcic et al. (eds.), Architecture as icon. Perception and representation of architecture in Byzantine art (Princeton 2010).

Cutler 1987

Cutler, Under the sign of the deesis: on the question of representativness in medieval art and literature, in: Dumbarton Oaks Papers 41, 1987, 145-154.

Elden 2009

S. Elden, The Production of space, in: G. D. Johnston et al. (eds.), Dictionary of human geography (Oxford 2009) 590-592.

Elsner 1988

Elsner, Image and Iconoclasm in Byzantium, in: Art History 11, 1988, 471-491.

Elsner 2012

Elsner, Iconoclasm as discourse: From Antiquity to Byzantium, in: Art Bulletin 94.3, 2012, 368-394.

Geanakoplos 1969

Geanakoplos, Some aspects of the influence of the Byzantine Maximos the Confessor on the theology of East and West, in: Church History 38.2, 1969, 150-163.

Gero 1974

Gero, Byzantine Iconoclasm during the reign of Leo III. With particular attention to the oriental sources (Louvain 1974).

Gero 2000

Gero, What were the holy images of the iconoclasts?, in: Orientalia Christiana Analecta 260,2000, 331-343.

Giakalis 1994

Giakalis, Images of the Divine. The theology of icons at the seventh ecumenical council (Leiden 1994).

Hawkins - Mundell - Mango 1973

W. Hawkins - M. C. Mundell - C. Mango, The mosaics of the monastery of Mar Samuel, Mar Simeon, Mar Gabriel near Kartmin with a note on the greek inscription, in: Dumbarton Oaks Papers 27, 1973, 279-296.

Ivanovic 2010

F Ivanovic, Symbol and icon: Dionysius the Areopagite and the Iconoclastic crisis (Eugene

Ivanovic 2011

Ivanovic, The ecclesiology of Dionysius the Areopagite, in: International Journal for the Study of the Christian Church 11.1, 2011, 27-44.

Kalopissi-Verti 2006

Kalopissi-Verti, The proskynetaria of the templon and narthex: form, imagery, spatial connections, and reception, in: S. E. J. Gerstel (ed.), Thresholds of the sacred (Washington 2006)107-134.

Karagiorgou 2001

Karagiorgou, Urbanism and economy in late antique Thessaly (3rd - 7th century A.D.). The archaeological evidence (Dissertation, University of Oxford, 2001).

Kitzinger 1954

Kitzinger, The cult of images in the age of Iconoclasm, in: Dumbarton Oaks Papers 8, 1954, 83-150.

Lafli - Bru 2013

Lafli - H. Bru, Inscriptions greco-romaines d’Anatolie II., in: Chronique d’Orient, Dialogues d’histoire ancienne 39.2, 2013, 287-303.

Lidov 2007

Lidov, The creator of the sacred space as a phenomenon of Byzantine culture, in: M. Bacci (ed.), L’artista a Bisanzio e nel mondo cristiano-orientale (Pisa 2007) 135-176, 366-371.

Lidov 2009

Lidov, McpoTonna: npocipaHCTBeHHBie hkohbi h o6pa3M-napa^HrMM b βη3Βητηηοκοη Kyatiype (Moscow 2009).

Lidov 2011

Lidov (ed.), Spatial Icons. Performativity in Byzantium and Medieval Russia (Moscow

.

Lidov 2015

Lidov, Creating the sacred space. Hierotopy as a new field of cultural history, in: L. Carnevale - C. Cremonesi (eds.), in: Spazi e percorsi sacri. I santuari, le vie, I corpi (Padua 2015)61-90.

Louth 1996

Louth, Maximus the Confessor (London 1996).

Louth 2006

Louth, Cappadocian fathers and Dionysius in Iconoclasm, in: J. Bortnes - T. Haagg (eds.), Gregory of Nazianzus. Images and reflections (Copenhagen 2006) 271-281.

Maar - Burda 2004

Maar - H. Burda (eds.), Iconic turn. Die neue Macht der Bilder. Das neue Buch zur Vorlesungsreihe (Koln 2004).

Malpas 2006

Malpas, Heidegger’s topology. Being, place, world (Cambridge, Mass 2006).

Mango 1959

Mango, The brazen house: A study of the vestibule of the imperial palace of Constantinople (Copenhagen 1959).

Mango 1972

Mango, The art of the Byzantine Empire 312-1452. Sources and documents (Englewood Cliffs 1972).

Mijovic 1985

Mijovic, Ulcinjski ciborijum, in: Starinar 36, 1985, 91-104.

Mijovic 1989

Mijovic, Le ciboire d’Ulcinj, in: Studi in memoria di Giuseppe Bovini (Ravenna 1989) 403418.

Mondzain 2005

M.-J. Mondzain, Image, icon, economy: The Byzantine origins of the contemporary imaginary (Stanford 2005).

Mueller-Jourdan 2005

Mueller-Jourdan, Typologie spatio-temporelle de l’ecclesia byzantine: la Mystagogie de Maxime le Confesseur dans la culture philosophique de l’antiquite tardive (Leiden 2005).

Mundell 1975

M. Mundell, Monophysite church decoration, in: A. Bryer - J. Herrin (eds.), Iconoclasm. Papers given at the ninth spring symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham, March 1975 (Birmingham 1975) 59-74.

Norberg-Schulz 1979

Norberg-Schulz, Genius loci: towards a phenomenology in architecture (New York 1979). Oikonomides 1985

N. Oikonomides, Remarks on the apse mosaics of St. Sophia, in: Dumbarton Oaks Papers 39, 1985, 111-115.

Ousterhout 2001

Ousterhout, The architecture of Iconoclasm: Buildings, in: L. Brubaker - J. Haldon (eds.), Byzantium in the iconoclast era (c. 680-850). The sources. An annotated survey (Aldershot 2001) 3-19.

Parry 1996

Parry, Depicting the word: Byzantine iconophile thought of the eighth and ninth centuries (Leiden 1996).

Pelikan 1974

Pelikan, The Christian tradition: a history of the development of doctrine, II: The spirit of Eastern Christendom (600-1700) (Chicago 1974).

Perl 2007

D. Perl, Theophany. The neoplatonic philosophy of Dionysius the Areopagite (Albany, NY 2007).

Preradovic 2000

Preradovic, Ulcinjski ciborijum (Bachelor thesis, University of Belgrade, 2000).

Preradovic-Petrovic 2002

Preradovic-Petrovic, Ulcinjski ciborijum; natpis i reljefne predstave, in: Godisnjak Pomorskog muzeja u Kotoru 50, 2002, 247-264.

Preradovic 2013

Preradovic, Prenosi relikvija iz Vizantije na Jadran u period izmedu VI i XI veka (Translation of relics from the Byzantine Empire in the Adriatic between the sixth and eleventh centuries), in: Nis i Vizantija 11, 2013, 187-207.

Ruggieri 1991

S. J. Ruggieri, Byzantine religious architecture (582-867): its history and structural elements (Rome 1991).

Sahas 1986

J. Sahas (ed.), Icon and logos: Sources in eighth-century Iconoclasm. An annotated translation of the sixth session of the seventh ecumenical council (Nicaea, 787), containing the definition of the council of Constantinople (754) and its refutation, and the definition of the seventh ecumenical council (Toronto 1986).

Sarabianov 2000

Sarabianov, The sanctuary barrier of the 12th-century churches in Novgorod, in: A. Lidov (ed.), Iconostasis. Origins - evolution - symbolism (Moscow 2000), 312-359, 730-731.

Saradi 2010

Saradi, Space in Byzantine thought, in: Curcic et al. (eds.), Architecture as icon. Perception and representation of architecture in Byzantine art (Princeton 2010) 73-112.

Sinkevic 2000

Sinkevic, The Church of St. Panteleimon at Nerezi: architecture, programme, patronage (Wiesbaden 2000).

Sodini 1989

-P. Sodini, La commerce des marbres a l’epoque protobyzantine, in: C. Abadie-Reynal et al. (eds.), Hommes et richesses dans l’Empire byzantine, I (Paris 1989) 163-186.

Taft 1980/1981

S. J. Taft, The liturgy of the Great Church: An initial synthesis of structure and interpretation on the eve of Iconoclasm, in: Dumbarton Oaks Papers 34/35, 1980/1981, 45-75.

Tsakiridou 2013

A. Tsakiridou, Icons in time, person in eternity: Orthodox theology and the aesthetics of the Christian image (Burlington 2013).

Vezic - Loncar 2009

Vezic - M. Loncar, Hoc Tigmen. Ciboriji ranoga srednjeg vijeka na tlu Istre i Dalmacije (Zadar 2009).

Yazykova - Luka (Golovkov) 2005

Yazykova - Hegumen Luka Golovkov, The theological principles of the icon and iconography, in: A. Z. Wood (ed.), A history of icon painting. Sources, traditions, present day (Moscow 2005) 9-28.

Рис. 1: Икона Девы Марии и Христа под алтарной сенью, fol. 1b, Syria, 586 (Cecchelli et al. 1959)

Рис. 2: Иконоборческий патриарх Иоанн VII приказывает разрушить иконы, извлеченные из сени., vitr. 26.2, fol. 64v, Манускрипт «Мадрид Скилица», 12 в. (Cutler 1987, Fig. 1)

Рис. 3: Мозаика апсиды с изображением алтарной сени, монастырь Мар Гавриила близ Картмана (Тур Абдин) в Анатолии, современная Турция, 512 г. н.э.(Lafli - Bru 2013, Fig. 14a)

Рис. 4: Фрагмент надписи мозаики апсиды монастыря Мар Гавриила, близ Картмана (Тур Абдин) в Анатолии, современная Турция, 512 г. н.э. (Lafli - Bru 2013, Fig. 14b

Рис. 5: Мраморная арка алтарной сени из неизвестной церкви (предположительно посвященной Спасителю) в Улцине, современная Черногория, 813/14-820 гг. н.э. (Национальный Белградский музей)

Рис. 6: Рисунок мраморных фрагментов с надписями из алтарной сени неизвестной церкви (предположительно посвященной Спасителю) в Улцине, современная Черногория 813/14-820 гг. н.э. (Mijovic 1985)

Источник: J. Bogdanovic. “Controversies Intertwined: Architecture as Icon Examined through the Lenses of the Byzantine Iconoclastic Debates” in Transforming Sacred Spaces. New Approaches to the Byzantine Ecclesiastical Architecture from the Transitional Period, ed. S. Feist (Weisbaden: Reichert Verlag, 2020): 199-216.

Перевод А. Макарова

[1] Я хочу выразить благодарность Сабине Фейст, Францу Альто Бауэру и Хольгеру А. Кляйну за приглашение представить фрагменты этого исследования на международном симпозиуме Raumkonzepte der Dunklen Jahrhunderte в Визанце: Neue Forschungsansatze und Erklarungsmodelle, состоявшемся в Мюнхене в 2014 году, где я получила множество интересных вопросов и предложений от аудитории, которые помогли мне улучшить это эссе. Я особенно благодарна докторам Душану и Елене Палич за гостеприимство во время пребывания в Мюнхене, за интерес к моей работе и за отправку мне фотографий и последних библиографических ссылок на изображения алтарных сеней вдоль Адриатического побережья. Выражаю благодарность Дубравке Прерадович и Чедомиле Маренкович, которые оказывали критическую поддержку на самых ранних этапах этого исследования. Я также благодарю Эрин Калиш за помощь в редактировании текста. За безоговорочную и постоянную поддержку я благодарю мою семью: Душана и Данилу Данилович, Воислава Богдановича, Снежану, Братислава и Иосифа Драгич, Биляну и Стефана Данилович.

[2] Литература на эту тему весьма обширна. На английском языке об этом можно почитать следующие книги: Theodore the Studite (Cattoi 2015); Elsner 2012; Brubaker 2012; Brubaker - Haldon 2011; Ivanovic 2010; Brubaker - Haldon 2001; Gero 2000; Parry 1996; Giakalis 1994; Elsner 1988; Sahas 1986; Cormack 1985; Taft 1980/1981; St. John of Damascus, On the Divine Images (Anderson 1980); Bryer - Herrin 1977; Gero 1974; Brown 1973; Kitzinger 1954. Данная работа была представлена к публикации в марте 2015 года. Публикации, которые появились с тех пор, могут дополнительно обогатить это исследование. В своей книге «Обрамление священного пространства» (2017) и других публикациях я расширяю изучение сени как архитектурной части - концептуальной модели и структурного ядра византийских купольных церквей.

[3] О двух разных датах официального провозглашения политики иконоборчества (либо в 726, либо в 730 г. в зависимости от различных первоисточников) см. Mango 1959, 113, 170-174.

[4] Об иконоборчестве и его различных уровнях в хронологическом и географическом плане подробнее см. Gero 1974; Brubaker - Haldon 2011, 199-212.

[5] См., например, Ousterhout 2001; Ruggieri 1991. Было продемонстрировано, что ни уничтожение икон, ни гонения не носили систематический характер, особенно за пределами Константинополя. Cormack 1977.

[6] «Единственным допустимым образом человечества Христа, однако, является хлеб и вино на Святой Вечере. Этой, и никакой иной, формой, этим, и никаким иным, образом Он решил изображать Свое воплощение. Он приказал принести хлеб, а не изображение человеческой формы, чтобы не могло возникнуть идолопоклонство. И по мере того как тело Христово становится божественным, так и этот образ тела Христова, хлеб, становится божественным по сошествию Святого Духа; он становится божественным телом Христа при посредничестве священника, который, отделяя приношение от общего, освящает его». Перевод на английский язык осуществлен по Percival 1955, 543-544.

[7] Elsner 2012; Barber 2002; Mondzain 2005.

[8] Giakalis 1994; Stankovic 1998, 122-168; Percival 1955.

[9] Перевод на английский язык по Labbe - Cossart 1671.

[10] Относительно архитектуры времен византийского иконоборчества см. Ousterhout 2001; Ruggieri 1991. Curcicet at al. 2010, изучил иконический потенциал архитектуры, но не выделил иконоборческий период как критический момент в развитии этой темы.

[11] Elsner 2012, особенно 377, со ссылками на предыдущие обсуждения текста.

[12] Перевод на английский язык по Percival 1955, 543-544. Седьмой Вселенский собор, который аннулировал решения иконоборческого собора, подчеркнул этот парадокс, что, хотя иконы на панелях запрещены, они пропагандируются иконоборцами. Elsner 2012, предполагает, что этот факт поддерживает выводы тех, кто видел в иконоборческих решениях попытку регулировать то, как иконы должны почитаться, а не отрицать все вместе с их потребностью в церковных служениях.

[13] Perl 2007, 101-109, особенно 109.

[14] Английский перевод с Percival 1955), 356-408. Двуязычный текст на греческом и латинском языках см.: Mansi 1901, cols. 977-80.

[15] Там же.

[16] Cecchelli et al. 1959.

[17] Об иконах с сенями, также известных как иконы-проскинитарии, см., например, Kalopissi-Verti 2006; Babic 1975; Sinkevic 2000, 87. См. также Elsner 2012, особенно 369 об обрамлении, покрытии и выставлении икон.

[18] Cutler 1987 считает, что структура представляет собой сень, в то время как Sarabianov 2000 полагает, что она является алтарной перегородкой.

[19] Oikonomides 1985, 113.

[20] Византийские богословы сообщают, что «на протяжении всего этого времени церкви, которые были построены, освящались без священных реликвий». Патриарх Константинопольский Никифор, Антиретик (Опровержение) 2.5 PG 100:344; Феодор Студийский, Орации 9.12 PG 99:788. По данным: Pelikan 2013, 92-93.

[21] См. примечание 5 выше.

[22] Согласно документам, из монастыря мозаика была введена в эксплуатацию после 512 г. Mundell 1975; Hawkins - Mundell - Mango 1973; Lafli - Bru 2013.

[23] Lafli - Bru 2013, esp. 303.

[24] См., например, Vezic - Loncar 2009, который датирует около 60 сеней из Истрии и Далмации вдоль Адриатического побережья до периода между VII и нач. XI вв., когда территории находились под административной и религиозной юрисдикцией Византии.

[25] Ин. 1:14: И Слово сделалось плотью и обитало с нами, (и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца), исполненную благодати и истины.

[26] На практике эта цитата может быть отнесена к любому ремеслу, включая искусство и архитектуру, но это таинство не может быть полностью сформулировано в текстах и изображениях. По этой теме основополагающая работа Carruthers 2000, со вступительными замечаниями на 1-3.

[27] Из “De Imaginibus Oratio III (PG 94.1337)” (after Mango 1972, 71).

[28] Перевод на английский язык по Labbe - Cossart 1671.

[29] Из «Epistola ad Platonem (PG 99.500-1)» (после Mango 1972, 173).

[30] Кол. 1:15: Кто есть образ невидимого Бога, первенца всякой твари...

[31] От святого Иоанна Дамасского, «О Божественных образах», как подчеркнули Yazykova - Luka (Golovkov) 2005, особенно 12.

[32] 1 Кор. 6:19: «Что? не знаете ли вы, что тело ваше есть храм Духа Святого, который в вас, который у вас есть от Бога, а вы не ваши?»

[33] 2 Кор. 4:2: «Но у нас есть это сокровище в глиняных сосудах, дабы превосходство силы было от Бога, а не от нас... Хотя мы смотрим не на то, что видимо, но на то, что невидимо, ибо видимое мирское, но невидимое вечно».

[34] Взято из The Festal Menaion (Mother Mary - Ware 1977, 238). Я также обсуждаю священнические одежды и их отражение в архитектуре в Bogdanovic 2014.

[35] С точки зрения истории и теории архитектуры, эта тема изучена уже изучено более подробно. См., например, новаторскую работу Norberg-Schulz 1979, особенно 21, или недавнее философское обсуждение в Malpas 2006.

[36] Из: Святой Иоанн Дамаскин, ТИПВ, книга I, глава 13 (Chase Jr. 1958, 197-198).

[37] Perl 2007, 5.

[38] Elsner 2012; Barber 2002, Belting 1994, особенно 144-163, о теории икон во время византийского иконоборчества.

[39] Elsner 2012, 376.

[40] См., например, Louth 1996; Louth 2006; Ivanovic 2010; Geanakoplos 1969.

[41] Я затрагиваю этот вопрос об архетипе в византийской архитектуре в Bogdanovic 2011a и ссылаюсь на Lidov 2007, особенно 144 и Barker 2003. В контексте обсуждения архитектуры как иконы, в основополагающей и ключевой работе Curcic et al. 2010, подчеркивается значение богословской мысли как руководящей интеллектуальной основы для понимания архитектуры как иконы через ее репрезентативные качества с акцентом на формальные элементы архитектуры и дихотомии видимого и невидимого, ограниченного и неограниченного места Бога, а также архитектурные и человеческие метафоры, которые имеют решающее значение для византийской концепции икон. Тем не менее тема сеней или алтарных кивориев в них не затрагивается.

[42] Тексты иконоборцев, скорее всего, не сохранились из-за приказа Второго Никейского собора (787) об их конфискации. Взгляды иконоборцев могут быть частично восстановлены через труды иконопочитателей, особенно через Акты Седьмого Вселенского собора в Никее и Ороса (Определения) иконоборческого Собора в Константинополе (754) (Stankovic 1998, 122-168; Sahas 1986, 176-188).

[43] St. Germanus of Constantinople on the Divine Liturgy (Meyendorff 1984); Maxime le confesseur, La mystagogie (Charpin-Plo 2005).

[44] Mueller-Jourdan 2005; Louth 1996, 29-31. Философия Максима Исповедника происходит от «Тимея» Платона с добавлением аргумента к воплощению. О связи философии Максима Исповедника с философией Аристотеля, которая подчеркивает отношения между природой и искусством, и, следовательно, архитектурой, см.: Saradi 2010, esp. 101-103. См. также, Anagnostopoulos 2013. О византийских экклезиологических эпистемологических аргументах, неотделимых от литургических обрядов, см. Ivanovic 2011, который также подчеркивает важность работы Максима Исповедника.

[45] To κιβώριόν ἐστι αντί τοῦ τόπου ἔνθα ἐσταυρώθη ὁ Χριστός ἐγὺς γὰρ ἦν ὁ τόπος καὶ ὑπόβαθρος νθα έτάφη ... αλλά διά τό έν συντομία έκφέρεσται, τήν σταύρωσιν τήν ταφήν καί τήν άνάστασιν τού Χριστού εν τη Εκκλησία τέτακται.

'Έστι δέ καί κατά τήν κιβωτόν τής διαθήκης Κυρίου, έν ή λέγεται "Αγια Αγίων καί άγιασμα αύτου έν ή προσέταξεν ό Θεός γενέσθαι δύο χερουβίμ έκατέρωθεν τορευτά τό γάρ ΚΙΒ έστι κιβωτός, τό δέ ΟΥΡΙΝ φωτισμός Θεού, ή φως Θεού.

Перевод греческого текста в соответствии с Meyendorff 1984, 58-59.

[46] См. примечание 5 выше. В XIV веке византийский богослов Николай Кавасила (1319/23-1392) оспорил объяснение Германа из-за отсутствия в нем явного акцента на приеме причастия. Святой Герман Константинопольский о Божественной Литургии (Meyendorff 1984, 9-54); Taft 1981.

[47] См. примечание 35 выше.

[48] Vezic - Loncar 2009, 9-10; Constantine Porphyrogenitus de administrando imperio (Moravcsik 2002), chapter 29 “Of Dalmatia and of the adjacent nations in it.” См. также Preradovic 2013.

[49] Фрагменты сени в Улцине содержат следующие сегменты текста:

- .. .]ISALVATORINOSTRIIhVXR[IC]ONIVGEMEAGVSMV PROREMEDIOANI[...

- ...S]ANI

- .. ,S]IDEMDIETAGNIQVIAOCEDIFICVMEDIFICATVMES...

- .. .SUBTEMPORIBVSDOMINIOSTRIPISPERPETVOAGVSTIDNLOETDNCS

Preradovic-Petrovic 2002; Vezic - Loncar 2009, 143-147, 224-231.

[50] Среди нескольких возможных версий:

возможное чтение (a):

SALVATORI NOSTRI IhV XR[I] [C]ONIVGE MEA GVSMV PRO REMEDIO ANI[ME] S IDEM DIE TAGNI QUIA OC EDIFICVM EDIFICATVM ES(t) SUB TEMPORIBUS DOMINI NOSTRI PI[I]S PERPETUO A[V]GUSTI D[OMI]N[I] LEO ET D[OMI]N[I] CONSTANI

наш Спаситель Иисус Христос для спасения моей (жены?) Гусмы (христианское имя, скаженная версия имени Косма) [неясный, возможно, T Agni (относится к преображению) Агнца (? - j.b. со ссылкой на евхаристическую тайну, исполненную на алтарном столе)]... это сооружение было сделано во времена наших благочестивых господ вековечных августов (императоров) Льва и Константина

возможное чтение (b):

... (ad honorem domin)I SALVATORI NOSTRI INV XR(i) (c)ONIVGE MEA GVSMV PRO REMEDIO ANI(ME)... S ANT(e) SIDEM D(e)I ET AGNI ... QUIA (h)OC EDIFICVM EDIFICATVM ES(t)...SVB TEMPORIBVS DOMINI NOSTRI PI(i)S PERPETVUO A(u)GVSTI D(omi)N(i) L(e)O ET D(omi)N(i) C(on)S(tantini)

(во славу Господа) Спасителя нашего Христа для спасения (души?- j.b.) моей (жены?) Гусмы перед Господом и Агнцем. Потому что эта конструкция была сделана во времена наших благочестивых господ вековечных августов (императоров) Льва и Константина

возможное чтение (c):

(adquiscite sermonibus? I verbi?)... S ANI S IDEM D(e)I ET AGNI ... QUIA (h)OC EDIFICVM EDIFICATVM ES(t)... SVB TEMPORIBVS DOMINI NOSTRI PI(i)S PERPETVUO A(u)GVSTI D(omi)N(i) L(e)O ET D(omi)N(i) C(on)S(tantini) (ad honorem ?) SALVATORI (s) NOSTRI IHV XR(ist) (ic)ONIVGE MEA GVSMV PRO REMEDIO ANIM(a)E.

(Приветствуйте?) одинаковым образом Бога и Агнца, потому что эта конструкция была сделана (Н.Н.). ИЛИ (последователи приветствуют?) место Божье (ср. ссылку на престол Божий в отношении места Бога: и что только Божество не ограничено святого Иоанна Дамаскина, примечание 35 выше) и Агнца, потому что эта конструкция была сделана (Н.Н.). во времена наших благочестивых господ вековечных августов (императоров) Льва и Константина (во славу Господа) Спасителя нашего Христа для спасения (души?- j.b.) моей (жены?) Гусмы.

Все предложения переведены автором на английский язык по Mijovic 1985; Mijovic 1989; Preradovic 2000; Preradovic -Petrovic 2002; Vezic - Lonc ar 2009.

[51] Vezic - Loncar 2009, 230-231.

[52] Евхаристия была описана как «икона тела Жизнодавца». Parry 1996, 193-195, цит. по Elsner 2012, 380. Giakalis 1994, 130-137, показывает, как иконопочитатели опровергли эксклюзивную и концептуальную точку зрения иконоборцев, согласно которой Евхаристия была единственной иконой Христа, но что они, конечно, никогда не отрицали саму Евхаристию.

[53] Sodini 1989, 163-86; Karagiorgou 2001, 194-195.

[54] См. примечание 35 выше. Такие ученые, как Belting 2011 и Lidov 2015, особенно 76, далее изучают пространственные качества изображений-парадигм и икон.

[55] Дионисий Ареопагит ввел термин «иеропластия» в свою «Небесную Иерархию» (CH II. 1) (Heil - Ritter 2012). Я благодарю Филипа Ивановича за то, что он показал мне эту ссылку. О важности иеропластии для изучения византийских икон см.: Ivanovic 2010, 52-53; Lidov 2015, особенно 76. n. 50; Tsakiridou 2013, особенно n. 26; Bogdanovic 2011b, особенно n. 65.

[56] Об иеротопии см. Лидов 2009; Лидов 2011; Лидов 2015; культовый поворот см. Belting 2011; Boehm 2001; Maar - Burda 2004; пространственный поворот см. в Bachmann-Medick 2006; Elden 2009 (со ссылками).

[57] Здесь символические и знаковые значения относятся непосредственно к установленной семиотической классификации, согласно которой символ не имеет сходства с обозначаемым им объектом, а икона, напротив, имеет.