Лесков рано разглядел дарование Короленко, называя его имя в числе талантливых молодых писателей, которые «тоже, в свою силу, возбуждают в читателях добрые чувства и честные мысли»: «Пока ещё есть читатели, – нужны и писатели, без участия которых непременно ощутился бы недостаток в чтении. И притом в числе молодых беллетристов есть люди с хорошими дарованиями и тоже с здоровым реальным направлением. Говоря это, хочется назвать г. Гаршина, который пишет прекрасно и который далеко ещё не достиг предела полного развития своего таланта. За ним, может быть, следовало бы упомянуть Короленко и молодого писателя Чехова <…> Мы так небогаты талантливыми людьми, что нам надо беречь наши “всходы”» [i].

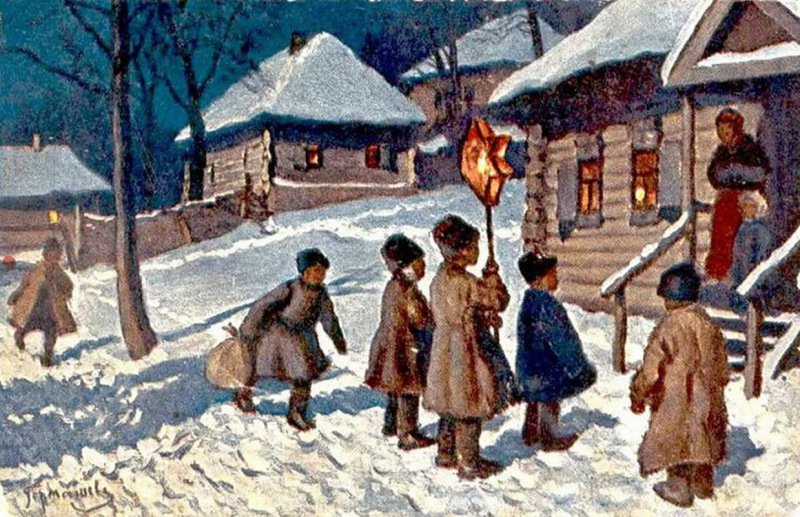

Мотивы «рождественского рассказа» Н.С. Лескова «На краю света» (1875) различимы в «святочном рассказе» В.Г. Короленко «Сон Макара» (1883).

В некоторых вопросах религиозной веры и познания о Боге маститый писатель в чём-то совпадал с Короленко. «Думаю и верю, что “весь я не умру”, но какая-то духовная постать уйдёт из тела и будет продолжать “вечную жизнь”, но в каком роде это будет, – об этом понятия себе составить нельзя здесь, и дальше это Бог весть когда уяснится, – писал Лесков А.К. Чертковой в 1894 году, за год до смерти. – Мне очень понравилась фантазия Короленки “Тени”, присоединённая в конце к книжечке о Сократе. Я тоже так думаю, что определительного познания о Боге мы получить не можем при здешних условиях жизни, да и вдалеке ещё это не скоро откроется, и на это нечего досадовать, так как в этом, конечно, есть воля Бога» (XI, 577).

«Вещи и явления, которых мы не можем постигать нашим рассудком, вовсе не невозможны от этого... – размышлял Лесков. – Я признаю священные тайны Завета и не подвергаю их бесплодной критике. К чему, когда инструмент наш плох и не берёт этого?» Идея о непознаваемости Бога человеческим разумом сочетается у писателя-христианина с богопознанием путём интуитивного открытия человеком Божественной премудрости: «Куда ни глянь – всё чудо: вода ходит в облаке, воздух землю держит, как пёрышко; – радуется «дивотворному» благоустроению мира «маленький монашек» отец Кириак в повести «На краю света», – вот мы с тобою прах и пепел, а движемся и мыслим, и то мне чудесно; а умрём, и прах рассыпется, а дух пойдёт к Тому, Кто его в нас заключил. И то мне чудно: как он наг безо всего пойдёт? Кто ему крыла даст, яко голубице, да полетит и почиет?» (V, 464).

«Хоть нам не дано ясно “ответчиво” знать о том высшем горизонте бытия, в который имеет претвориться человек, – размышляет современный философ, – но мы знаем твёрдо, что самое стремление человека к этому высшему горизонту есть не что иное, как стремление к преодолению смерти, к избавлению от обречённости Ничто. В этом – последний и самый глубинный смысл духовной работы человека: смысл эсхатологический» [ii].

Встреча героя рассказа Короленко – полудикого жителя якутской тайги – с Богом, «большим Тойоном» (по представлениям Макара), происходит, когда Макар замерзает в тайге в самый канун Рождества.

Этот художественный ход – смерть обездоленного человека под Рождество – известен в святочной литературе («Девочка со спичками» Андерсена, «Ёлка сироты» Рюккерта, «Мальчик у Христа на ёлке» Достоевского и др.). Но в отличие от героев названных произведений Макар у Короленко не сразу попадает в объятия Божественного милосердия. Сначала ему предстоит строгий суд Всевышнего, и приговор беспощаден: «Вижу, что ты обманщик, ленивец и пьяница <…> Отдать этого ленивца трапезнику в мерины, и пусть он возит на нём исправника, пока не заездит…» [iii].

Здесь «Большой Тойон» напоминает скорее представления полудиких жителей «края света», «куда Макар телят не гонял», о «сильном божестве», гнева которого надо опасаться. Деревянная чаша весов с грехами Макара перетянула золотую чашу добродетелей. Присутствующие здесь Ангелы – «молодые Божьи работники» в белоснежных одеждах, у каждого из которых «на спине болтались большие белые крылья», и Макаров знакомый добрый попик Иван, умерший несколько лет назад, не в силах помочь.

Но за грешника вступается Милосердный Сын сурового Бога. Согласно рождественской концепции «Христос рождается прежде падший восставити образ». Господь Бог не хочет вечных мук и смерти грешника, является в мир для искупления и очищения падшего человека. Сын Божий просветляет тёмное сознание забитого Макара, наделяет его рождественским даром. Здесь это дар слова – с тем, чтобы безропотный, бессловесный человек, загнанный угнетателями всех мастей, возродился, самовосстановился и смог бы оправдаться перед Богом, дать «ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься»(Мф. 12: 36–37).

Короленко неслучайно выбирает здесь форму несобственно прямой речи, проникнутой авторским пафосом, поскольку также полон сочувствия к бедняку-страдальцу: «Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засуха; гоняла промёрзшая земля, злая тайга!» (26).

Бесхитростным рассказом о своей мученической жизни Макар приводит «Большого Тойона» в замешательство. Это совершенно новый, непривычный ход в святочной беллетристике, когда не сразу срабатывает важнейшая мотивировка чуда рождественского спасения. Не только лесковский архиерей в рассказе «На краю света», но и Всевидящий «Большой Тойон» в рассказе Короленко не сразу разглядел за грубой и неприглядной оболочкой чистую душу. «Большой Тойон» задумался: «– Что же это, – сказал Он, – ведь есть же у Меня на земле настоящие праведники… Глаза их ясны, и лица светлы, и одежда без пятен… Сердца их мягки, как добрая почва <…> А ты посмотри на себя…» (27).

В самом деле, внешность Макара мало чем отличается от портрета дикаря, каким увидел его вначале владыка в «На краю света»: «рожа обмылком – ничего не выражает; в гляделках, которые стыд глазами назвать, – ни в одном ни искры душевного света; самые звуки слов, выходящих из его гортани, какие-то мёртвые: в горе ли, в радости всё одно произношение, вялое и бесстрастное <…> Где ему с этими средствами искать отвлечённых истин, и что ему в них?» (V, 489). Также и в наружном облике Макара нет никакого благообразия: «глаза его мутны и лицо темно, волосы и борода всклокочены, и одежда изорвана» (27).

«Не судите по наружности, но судите судом праведным» (Ин. 7, 24), – эти евангельские слова, избранные Лесковым в качестве эпиграфа к повести «Владычный суд», как нельзя лучше подошли бы и к рассказу Короленко.

Грешник, считающий себя отделённым от Бога, интуитивно страшится перехода в план смертного греха и небытия. Но человек, который и был сотворён для цельного и гармоничного бытия, обретает искомую полноту и самодостаточность, устремляясь к единению с Богом, желая превзойти свою ограниченность.

Небесная «большая дверь, которую раньше скрывали туманы» (21), для Макара открыта. Здесь снова перекличка с Лесковым, также не раз размышлявшим о том, кто достоин Царствия Небесного. В «рождественском рассказе» «На краю света» впервые появляется образ-символ «билета», развитый затем в «Братьях Карамазовых» (1881) Достоевским. «Ну а теперь мы видим, – пишет Лесков, – что рядом с нами туда же бредёт человечек без билета. Мы думаем: “Вот дурачок! Напрасно он идёт: не пустят его! Придёт, а его привратники вон выгонят”. А придём и увидим: привратники-то его погонят, что билета нет, а Хозяин увидит, да, может быть, и пустить велит, – скажет: “Ничего, что билета нет, – Я его и так знаю: пожалуй, входи”, – да и введёт, да ещё, гляди, лучше иного, который с билетом пришёл, станет чествовать» (V, 472).

В финале рассказа Короленко сглаживается наметившееся отступление от традиционных святочных мотивировок. На первый план выступают главные рождественские мотивы – чудо, спасение, дар.

Макар, всю жизнь страшившийся больших и малых начальников, не имеющих понятия о сострадании и жалости к простому человеку, почувствовал у небесных врат милосердное заступничество Божие, на которое и не смел надеяться. Так, в святочном рассказе явлена евангельская «сверх надежды надежда», «ибо мы спасены в надежде» (Рим. 8: 24). Преображение Макара, полнота его единения с Богом наступают, когда смягчилось сердце героя, хлынули очистительные слёзы.

В преданиях Восточной Церкви, христианской «антропологии цельности» сердце является проводником человека к Богу, средоточием благодати даров Святого Духа. Ещё в первые века христианства святой Макарий Египетский учил о необходимости «собрать в любви ко Господу рассеянное по всей земле сердце». Исаак Сирин учил: «сердце обнимает в себе и держит в своей власти внутренние чувства. Оно есть корень, а если корень свят, то и ветви святы, то есть если сердце доводится до чистоты, то ясно, что очищаются и все чувства» [iv].

Это подлинно рождественский финал с торжеством высшей справедливости, с размягчением сердец и даром благодатных слёз умиления: «И Макар дрогнул, на сердце его пало сознание, что его жалеют, и оно смягчилось <…> И он заплакал. И Старый Тойон тоже плакал… И плакал попик Иван, и молодые Божьи работники лили слёзы, утирая их широкими белыми рукавами.

А весы всё колыхались, и деревянная чашка подымалась всё выше и выше!» (29).

«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но ещё не открылось, чтó будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1 Ин. 3: 2–3). Христианское упование Иоанна Богослова может служить глубинной метафизической основой святочного рассказа Короленко «Сон Макара» .

[i] Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. – М.: ГИХЛ, 1956–1958. – Т. XI. – С. 138–139. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страниц.

[ii] Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. – СПб.: Алетейя, 1994. – С. 293.

[iii] Короленко В.Г. Повести и рассказы. – М.: Худож. лит., 1986. – С. 25. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием страниц.

[iv] Исаак Сирин. Слова подвижнические. – М., 1993. – С. 24.